デジタルツイン

当ウェブサイトのデジタルツインカテゴリーでは、レーザースキャンやフォトグラメトリ技術を用いて作成されたデジタルツインの事例をご紹介しています。これらのデジタルツインは、IoTデータの収納だけでなく、レイアウト変更を容易にするためにも活用されています。最新のテクノロジーを体験してみてください。

神戸コンベンションセンター

皆さん、こんにちは。明段舎株式会社のブラウンです。

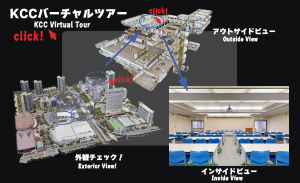

今日は、私がこれまで手がけた中で最も規模が大きく、これまでの知識と経験を総動員して成し遂げたプロジェクトの一つ、神戸コンベンションセンター(KCC)のデジタルツイン(デジタル空間上に現実空間を再現したもの)が完成するまでについてお話します。2万8千平方メートルという広大な会場を、どのようにデジタル空間に再現したのか、その舞台裏を覗いてみましょう。完成したデジタルツインのバーチャルツアーはこちらからご覧いただけます[Kobe Convention Center]。個々の建物のバーチャルツアーはこちらです[神戸国際会議場(本ページ)、神戸国際展示場1号館、神戸国際展示場2号館、神戸国際展示場3号館]。

プロジェクトの始まりと、そのスケールの大きさ

神戸コンベンションセンターから直接お話をいただいたとき、これは大変なプロジェクトになるに違いないと、身が引き締まる思いでした。実際に現場を訪れて、その広さに圧倒されましたね。とにかく巨大で、この複雑な建物をどうやってデジタル化しようか、頭の中はフル回転でした。

KCCのご担当者様は、デジタルツインを通して、潜在顧客に会場をオンラインで体験してもらいたいと考えていらっしゃいました。また、施設のレイアウト計画や測定など、内部業務での活用も期待されていらっしゃいました。

見積と価格設定

今回は日割り料金でのお見積を提案させていただきました。スキャンと編集にかなりの時間がかかること、それにクライアントからいただいた平面図が一部しかなかったため、これがベストな方法だと判断しました。そこで、メインスペースとそれ以外のエリアの比率をもとに、全体の面積を推定する独自の計算方法を編み出しました。当初は35日間のスキャン作業を見込んでいましたが、KCCの皆さんのご協力のおかげで、最終的に30日間で完了させることができました。本当に感謝しています。

KCCの皆さんのご協力のおかげで早期に撮影を終了しました。この写真の背景にある警告まで作成していただきました。

そして、デジタルツインは制作して終わりではありません。KCCのスタッフの皆さんに、対外的にはより効果的に、内部業務に対してもより効率的にご活用していただくために、定期的なメンテナンスや分析レポートの提供などを含む継続的なサポートもご提案させていただきました。

頼れるツールと技術の活用

広大な会場を隅々までスキャンするには、高性能なツールが欠かせません。画質の面ではMatterport Pro2が頼りになりましたが、特に広大な展示ホールではLeica BLK360 G1の性能が発揮されました。Leicaの機材はMatterportのソフトウェアツールでは、最も正確な3Dスキャナーで、10㎡あたり僅か6mm以内の誤差しかありません。

ソフトウェアも色々使いましたね。3DVista、Matterport、それにMPEmbed(エムピーエンベッド)。特にMPEmbedは非常に活躍しました。メニュー作成や360°画像の埋め込みはもちろん、Matterportで処理すると稀に大きな空間に「通行不能な壁」のようなノイズ(不要データ)が発生することがあるのですが、MPEmbedを使えばこれを綺麗に修正できるんです。

高画質の360度パノラマ写真にはSony α 7RⅣミラーレスカメラを使いました。処理ソフトも、Lightroom、Photomatix、PTGui(ピーティーグイ)、Affinity Photoと、それぞれの特徴を活かし、処理にもこだわりました。

問題解決!

巨大な展示ホールのスキャンは、まさにパズルを解くような作業でした。そこで、複数の技術者が同時にスキャンできるよう、LeicaとiPad Proを組み合わせた独自のワークフローを開発しました。Matterportは、別々にスキャンしたデータを後から繋ぎ合わせるのに費用がかかってしまうのですが、この方法ならその心配はありません。

そして、荷物や機材の搬入口の360°パノラマ撮影で困った事態が発生しました。メンテナンス作業中で、シャッターが開いた状態の撮影ができなかったのです。そこで、以前撮影した通常の写真と、新しく撮影した360度画像をAffinity Photoで合成するという方法で乗り切りました。

パノラマ撮影時のシャッタの状態(11月)

通常撮影時のシャッタの状態(9月)

通常撮影時のシャッタの状態(9月)

9月の画像と11月の画像を合成したパノラマ!

ワークフローと実行

スキャンデータは毎日アップロードしていました。進捗管理はもちろん、エラーがあった場合にもすぐに気付けるので、とても大切なポイントです。イベントなどでスキャン作業が中断されることもあったので、以前のデータと照合しながら、常に整合性を保つように気をつけました。そして、何よりも品質を保つことを最重視しました。

複数の技術をまとめ上げる

ありがたいことに、今回使ったプラットフォームはすべてスムーズに連携させることができました。3DVistaにGoogleマップのタイルを組み込めたのも良かったです。

Matterportとミラーレスカメラで撮影した360°写真の色合いを揃えるのは少し大変でしたが、Affinity Photoで丁寧に調整することで解決できました。

納品とクライアントの反応

完成したデジタルツインのバーチャルツアーはKCCのWebサイト上で公開し、オリジナルの写真データと共にお渡ししました。KCCの皆さんに喜んでいただけて、本当に嬉しかったです。

神戸コンベンションセンターのHPにおいてこの画像をクリックしてバーチャルツアーを再生する仕組みとなっています。

今は、一部内装やレイアウトが変更された箇所を反映するためのアップデート作業を進めています。

経験から学んだこと

今回のプロジェクトを通して、大規模なデジタルツイン制作には経験がいかに重要であるかを改めて実感しました。

他のMSP(Matterport Service Provider:Matterportのサービスプロバイダー)とのネットワークも、大きなプロジェクトを成功させるためには欠かせません。このプロジェクトではLeicaBLK360二台を同時進行に撮影した日には株式会社exAgentの中山様、MatterportPro2撮影の一部を株式会社Toltechの前田様のお手伝いに感謝しております。

そして、どんなに高性能な機材を揃えても、それを使いこなす技術がなければ意味がありません。優れた作品を生み出すには、ツールの性能だけでなく、その限界を知ることが重要です。ハンマーを買ったからといって、すぐに大工になれるわけではないのと同じですね。だからこそ、人の経験値が大事なのです。

最後に

神戸コンベンションセンターのバーチャルツアープロジェクトは、スタート時には本当に多くの課題を抱えていましたが、最終的な成果物には、大変満足していただいています。デジタルツイン技術の可能性を示す好例であり、私自身も多くのことを学ぶことができました。

レーザースキャナーの限界を知っていたからこそ、今回のプロジェクトを成功させることができたのだと思います。最新のMatterport Pro 3を使わなくても、工夫次第で素晴らしいデジタルツインが作れるということを証明できたのではないでしょうか。バーチャルツアー制作のスキルを磨くには、28,000平方メートル規模のデジタルツインに挑戦するような、実践的な経験に勝るものはありませんね。

関連リンク

建物のマーケティングで活用する明段舎の3D撮影サービスについてご興味頂けた方はマターポート3D撮影サービスまでご覧ください。

建設現場や大規模施設で活用する明段舎のデジタルツイン作成サービスについてご興味頂けたかたはデジタルツイン作成サービスまでご覧ください。

3DVistaの制作についてご興味いただけた方は「3DVista」のブログカテゴリーや「パノラマとバーチャルツアー」の制作事例をご覧ください。

明段舎では、3DVistaと360°撮影の講習を行っております。ご興味があればこのフォーマットでご連絡ください。現時点では対面でも講習が可能ですが、2025年秋ごろオンディマンドコースをリリースする予定です。

MICE施設の3D撮影の課題点と解決法はこのブログまで。

神戸コンベンションセンターバーチャルツアーの英語での取材についてはこちら。

コモングラウンドリビングラボ(CGLL)

ARが描く驚きの世界:デジタルツインで実現!コモングラウンドリビングラボ(CGLL)での実験記録

皆さん、こんにちは。明段舎株式会社のブラウンです。

「次世代の空間映像で人々の生活を豊かにする」をコンセプトに、ウェブとリアルの垣根のない未来を目指し、デジタルと現実空間をつなげることに取り組んでいます。

全国で350件以上のバーチャルツアー制作実績を持つ弊社では、Matterport Pro2やLeica BLK 360 G1といった最新機材とドローンを駆使し、高精度な3Dデータやデジタルツインを制作しています。

近年、AR技術の進化には目覚ましいものがあり、私もその可能性に注目しています。AR技術を使えば、現実世界にデジタル情報を重ね合わせ、今までにない表現や体験を生み出すことができます。そこで、AR技術とデジタルツインを組み合わせることで、展示空間をさらに魅力的にできるのではないかと考え、大阪商工会議所のサポートで「コモングラウンドリビングラボ」(CGLL)で実証実験を行うことができました。

実は2年前にも、大阪市港区の「POWERARTS」で同様の実験を試みたのですが、その時はWi-Fi環境が大容量のコンテンツに対応できず、うまくいきませんでした。今回はその反省を活かし、万全の準備で臨みました。

実験場所として選んだCGLL

今回の実験場所として選んだコモングラウンドリビングラボ(CGLL)は、大阪市北区天満橋にある、スマートシティ実現に向けた実証実験場です。様々な分野の企業や団体が集まり、互いに協力しながら、新しい技術やサービスを生み出すためのオープンイノベーションの場となっています。

CGLLを選んだ理由は、広々とした実験空間、安定したWi-Fi環境、そして異業種交流による刺激が得られる点に魅力を感じたからです。CGLLのメンバーや企業間で定期的なミーティングも開催されており、お互いのVRやARの取り組みを聞くことがそれぞれの良い刺激になっています。

CGLLでの奮闘の2日間

CGLLでの実験は2日間にわたって行われました。

1日目は、Leica BLK 360スキャナーを使ってCGLLの実験空間をくまなくスキャンし、Matterportを使って点群データを処理してデジタルツインを作成しました。2年前の失敗を教訓に、Wi-Fi環境と機材の選定、コンテンツの圧縮などに細心の注意を払いました。作業をしたパソコンではかくかくとした動きもなく綺麗に滑らかに映っていました。デジタルツインが完成した時は、本当に嬉しかったです。

Leica BLK G1

Leica BLK 360での撮影のイメージ(建物測量の案件より)

2日目は、いよいよARコンテンツの表示検証です。過去の失敗が頭をよぎり、緊張感が高まりました。しかし、ここで予期せぬトラブルが発生!API接続がうまくいかず、ARコンテンツが表示されないのです。

APIはデジタルツインの保存先のMatterportのサーバーとAR表示ソフトの「AR Connect」の間のものです。3時間に及ぶ格闘の末、AR Connectの開発者であるPhoria社の方々とオンライン会議でつなぎ、協力して原因を突き止めました。なんと、原因は設定ミス!初歩的なミスだと思われるかもしれませんが、突き止めるのにプロでもそれぐらいの時間を要するほど、設定項目が複雑なのです。安堵と同時に、トラブルシューティングを通して、改めて確認の大切さ、プロでも難しい設定の複雑さを痛感しました。

ARコンテンツの2つのアニメーション

トラブル解決後、ついにARコンテンツの表示に成功しました!

今回表示したのは、2つのアニメーションです。1つは、比較的軽量な恐竜のアニメーション(約5MB)。もう1つは、フォトグラメトリで作成した、私が永遠にバク転し続けるアニメーション(音声付き)です。私は42歳なので、現実ではバク転なんてできませんが、ARなら夢が叶います(笑)。

CGLLでの恐竜のアニメーション

CGLLでブラウンがバク転をする様子(笑)

これらのアニメーションは、CGLLの両端に配置しました。約50メートル離れた場所に表示されたARコンテンツは、1回の位置合わせで正確に表示され、スムーズに動作しました。まるで、本当に恐竜が歩き回り、私がバク転しているかのような、不思議な感覚に包まれました。

スマホで位置合わせのイメージ(「POWER ARTS」のAR展示より)

ARが切り開く未来の展示

今回の実験を通して、AR技術の可能性を改めて実感しました。AR技術を使えば、展示空間に新たなコンテンツや情報が追加でき、より魅力的な体験を提供することができます。

例えば、博物館では展示物の解説をARで表示したり、歴史的建造物をARで復元したりすることができます。ショールームでは、商品の詳細情報をARで表示したり、バーチャル試着を体験したりすることができます。イベントでは、ARを使った空間演出やインタラクティブなゲームで、参加者を楽しませることができます。教育現場では、ARで教材を視覚化したり、仮想空間での体験学習を実現したりすることができます。

AR技術とデジタルツインの組み合わせは、未来の展示のあり方を大きく変える可能性を秘めていると言えるでしょう。

まとめ:挑戦の先にある未来

コモングラウンドリビングラボ(CGLL)での実験は、2年前の失敗を乗り越え、AR技術の可能性を再確認する貴重な経験となりました。ARとデジタルツインが創造する未来の展示に、大きな期待を寄せています。

今回の実験を通して、改めて「挑戦することの大切さ」を学びました。失敗を恐れず、新しい技術に挑戦することで、未来を切り拓くことができるのだと実感しました。

最後に、大阪商工会議所とコモングラウンドリビングラボ(CGLL)の皆さん、そしてPhoria社の開発者の皆さんに、心より感謝申し上げます。

関連リンク

下記は動画での実証実験報告です。