高画質で没入感の高い3Dバーチャルツアー(3Dウォークスルー)

【建築士・企業向け】バーチャルツアー外注ガイド:3D系VR

3D系バーチャルツアー(3Dウォークスルー)の概要:

このブログの投稿は6投稿の内の第2投稿目です。下記はその他の投稿のリンクになります。

- バーチャルツアーが建築事務所の業務効率化と売上アップに貢献

- 高画質で没入感の高い3Dバーチャルツアー(3Dウォークスルー)(この投稿)

- 低コストで導入可能360度写真系バーチャルツアー

- 設計段階から顧客に魅力を伝えるCGI系バーチャルツアー

- SNSで拡散しやすい「動画系バーチャルツアー」(ルームツアー)

- 建築バーチャルツアーを活用したマーケティング戦略

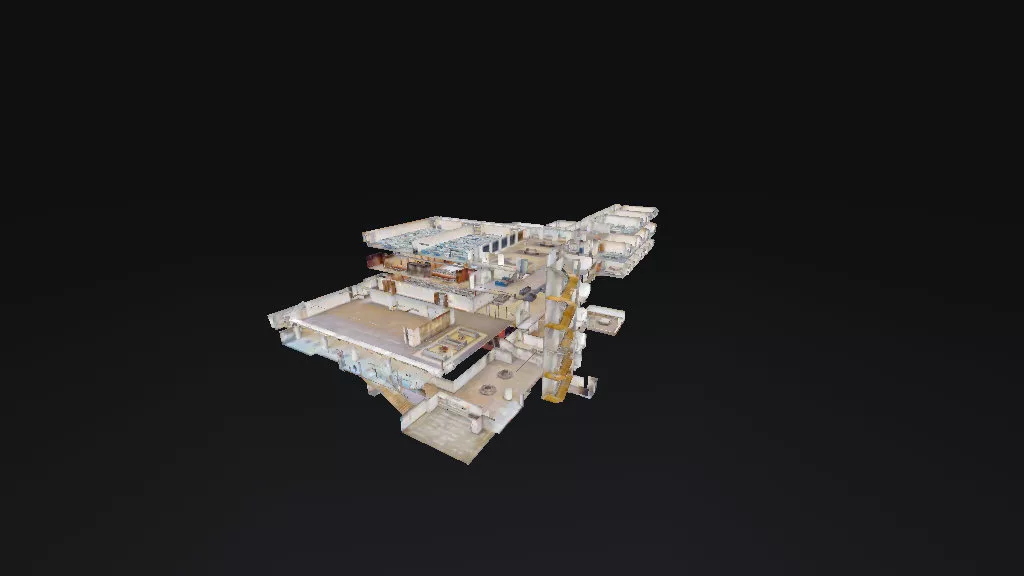

「デジタルツイン」または「3Dウォークスルー」として知られる 3D系バーチャルツアーは、特殊なカメラを使用して既存の空間を複製します。高解像度の 360 度パノラマ写真と赤外線または LiDAR 3D スキャンを融合させ、建築物の「ドールハウス」(室内の全体像を3Dにした画像)を再現します。

3D系バーチャルツアー(3Dウォークスルー)の強み:

- 3D系バーチャルツアーでは、高解像度の360度パノラマ写真と、現地で3Dスキャン装置で収集した3D空間データをもとに作られた「ドールハウス」を組み合わせて、建築物の室内の全体像を提供します。

- この「ドールハウス」と高解像度の360度写真に建築士、クライアント、見込み客、いずれからもアクセス可能なデータポイントが配置できます。データポイントにはビデオ、写真、テキスト、フォーマットなどを設置することができます。ユーザーは現場に足を運ぶことなく建築物についての詳しい情報を得ることができ、また、お問い合わせフォームなどを設置することで、見込み客の情報収集にも役立てることができます。

- 上記のコンテンツは、通常はリンクまたは「iframe」コードでWeb サイトに簡単に埋め込むことができます。

- 3D系バーチャルツアーは、WebサイトのSEO対策にもなります。 今回のブログ記事でご紹介するバーチャルツアーの中では、3D系バーチャルツアーの平均滞在時間が最も長く、多くの場合3〜 4分に及びます(当社調べ)。Googleの検索結果の表示順位を上げるには、類似サイトと比較したときの平均セッション時間が重要な要素と言われているため、3D系バーチャルツアーはSEO対策としての効果も期待できます。

- 一部の3D系バーチャルツアーは、間取り図や CAD ソフトウェアとの互換性があり、設計時の建物と完成した建物を比較することができます。

- ドールハウスを含む3D系バーチャルツアーには計測ツールが含まれることも大きな強みです。ユーザーは3D系バーチャルツアー内で実寸の計測を行うことができます。 これにより、クライアントは、建物内の家具の配置を想定したり、ドアや階段などを通って家電を移動する計画を立てることができます。実寸計測機能は図面で調べるより手軽なため顧客にとっても非常に便利です。

- 導入後も訪問者数、セッション時間などのデータ取得と分析のアフターフォローが充実しており、より効果的な活用法について提案をもらいながら改善できるため、導入した効果を最大限発揮しやすいバーチャルツアーであることも大きな強みです。

3D系バーチャルツアー(3Dウォークスルー)の弱み:

- 多くの 3D系バーチャルツアーのプラットフォームは、ソフトウェアメーカーの専用サーバーでしか保存できないため、保存するバーチャルツアーの数や規模に応じてランニングコストが発生します。

- 3D系バーチャルツアーでは、大規模な建築物に対応できないことがあります。特に赤外線やLiDAR機能のない機器では、大きな建物の形を正確に再現できないことが多くあります。

- 赤外線スキャン装置を使用する3D系バーチャルツアーでは、直射日光下で撮影できないという課題があります。 LiDAR系のスキャン装置にはこの課題はありませんが、下記の4. のように、この種類の機材は高価です。

- 使用する機材が、別の記事で詳細を説明する予定の360度写真系バーチャルツアーやCGI系バーチャルツアーよりもはるかに高価な場合があります。たとえば「Matterport Pro 2 」カメラの価格は約50万円程度(2024年8月現在、新品か中古かによっても異なります)であり、「Matterport」というバーチャルツアー制作ソフトウェアでのみ使用することができます。 大規模な建築物にも対応できる3D系バーチャルツアーで言えば、「Matterport Pro 3」が120万円程度、「Leica BLK」が2024年に廃版となりましたが、230万円程度で売られていました。中古価格はヤフーオクで約90万円程度となっています(2024年8月現在)。といったように、通常の映像制作機材より高価な機材が必要です。カメラはレンタルすることもできますが、レンタル費用は、多くの場合、バーチャルツアー制作会社に制作を委託する場合と同程度です。

- 3D系バーチャルツアーは、SNS上でのインプレッションやリーチ数アップには貢献しづらい側面があります。 ただし、Webページに埋め込まれた3D系バーチャルツアーはWebページのセッション時間を長くするのに効果的です。ユーザーを Web ページへ誘導するには、ビデオ系バーチャルツアーが効果的なので、3D系バーチャルツアーは、SNS 上のビデオ系バーチャルツアーと組み合わせて使用するのがおすすめです。

3D系バーチャルツアー(3Dウォークスルー)の結論:

3D系バーチャルツアーは、建築物の室内の全体像を掴みやすい、訪れた見込み客の情報収集ができる、データポイントに豊富なコンテンツを配置できる、Web ページへ手軽に埋め込みできWebページの SEO対策ができる、3DCADおよび測定機能と互換性があるなど、多くのメリットがあります。

一方で、デメリットとしては、高価で専門的な機器やプラットフォームの使用方法を習得する必要があり、初期費用も高いと言えます。

そのため、3D系バーチャルツアーを導入する場合は、プロの3D系バーチャルツアー制作会社に委託することがおすすめです。導入後もデータ分析や活用方法の改善などのアフターフォローが充実しており、最大限効果的に活用すれば、コストパフォーマンスは高いと言えるでしょう (竣工事例の3D系バーチャルツアーの詳細については、明段舎のランディングページ「3Dモデルハウス作成」をご覧ください) 。